看不见的守护者:安全传感器如何默默保护我们的生活

你有没有想过,为什么你家的智能门锁在你靠近时会自动亮起?为什么汽车在倒车时能提前“看到”障碍物?答案其实都藏在一个不起眼的设备里——安全传感器。它们就像我们生活中看不见的“安全员”,默默工作,守护着我们的日常。

在科技越来越发达的今天,安全传感器已经渗透到我们生活的方方面面。从家用电器到工业设备,从汽车到智慧城市系统,它们无处不在。它们不说话,不张扬,但一旦缺少了它们,我们的生活可能就会变得“危险”起来。

那这些传感器到底是怎么工作的呢?其实,它们和人眼、耳朵等感官器官很像。比如说,当你走进家门时,门锁上的传感器会“看到”你靠近;你家的烟雾报警器,会在空气中烟雾浓度上升时“闻”到危险;而汽车上的倒车雷达,则是在你没看见的地方“听”到了障碍物。

这些传感器的核心原理,大多依赖于对物理量的检测,比如光线、声音、温度、压力或气体浓度。它们把这些物理信号转换成电信号,再通过电路传送到控制系统中,让设备做出相应的反应。

比如说,一个典型的红外传感器,会发射一束红外光,然后等待光的反射。如果这束光被物体反射回来,传感器就能“知道”前方有东西了。再比如,压力传感器,就像一个“触觉”系统,它能感知到重量或者力的变化,然后告诉系统是否需要启动保护机制。

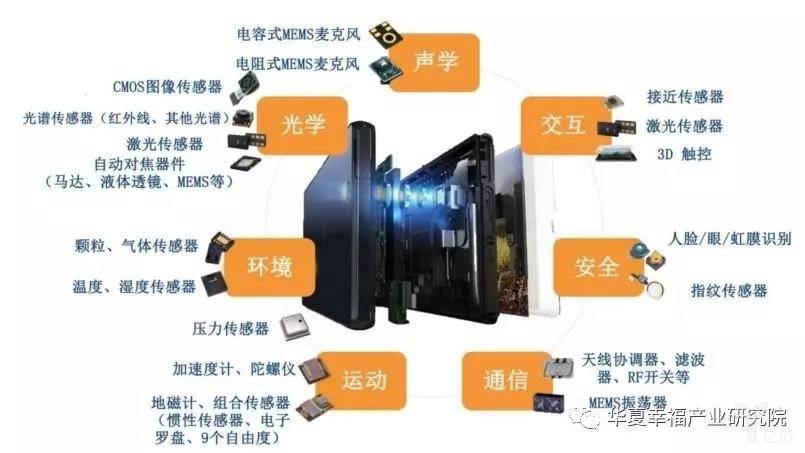

说到分类,安全传感器可以按照不同的方式来分。一种是根据检测对象的不同,可以分为光学类、声学类、热敏类、压力类、气体类等等。另一种是根据安装方式,分为固定式、移动式,或者是嵌入式的。

不同的场景下,它们也有不同的“特长”。比如在工厂里,安全传感器可能要检测是否有工人的手伸进了机械臂的活动范围,这时候就需要高精度的光栅传感器;而在家里,烟雾传感器则要能及时察觉火情,防止危险扩大。

不过,最让人安心的是,这些传感器并不总是高高在上的“高科技”,它们也常常出现在我们日常生活的“小角落”。比如手机里的跌落检测传感器,可以感知手机是否摔落,提醒你小心使用;智能马桶盖上的传感器,能自动感应你的到来,打开盖子,减少细菌传播。

说到应用,安全传感器的舞台可就大了。在工业领域,它们是生产线上的“守卫”,能防止人为误操作,保护工人的安全。在建筑方面,它们被用于火灾报警、防盗系统,甚至是电梯的超载检测。而在医疗设备中,它们则能实时监测病人的生命体征,为医护人员提供决策依据。

在更广义的领域里,安全传感器还在为智慧城市建设添砖加瓦。比如在交通系统中,它们能帮助检测道路状况、车流密度,甚至识别行人,从而提升交通效率和安全性。在农业中,它们也能监控温室内的环境参数,如湿度、温度,确保作物健康生长。

尽管这些传感器看起来很厉害,但它们的“大脑”并不复杂。很多传感器背后,其实就是一个简单的信号处理模块。它们并不做判断,只是把“看到了什么”告诉控制系统,由系统来决定下一步该怎么做。这种“分工协作”的方式,让整个系统既高效又可靠。

当然,安全传感器也不是万能的。它们也有局限性,比如受环境干扰、响应速度、精度等问题。这就需要我们在设计和使用时,充分考虑到它们的适用范围和限制。

比如,红外传感器在雨天或雾气中可能“看不清”;声波传感器在嘈杂环境中可能“听不清”。所以,实际应用中,往往会结合多种传感器,形成互补,提升整体的安全性。

说到底,安全传感器是科技与安全的桥梁,它们的存在让我们能更安心地享受现代生活。它们不说话,却时刻在工作;它们不显眼,却不可或缺。

下次当你走进家门、坐进车里,或者走在智能城市的街道上时,不妨想一想,这些看不见的“安全员”正在哪里,又在做些什么。