红外光电传感器:那些藏在生活里的“眼睛”

你有没有想过,为什么家里的自动感应灯一靠近就亮?为什么手机前置摄像头在黑暗中也能识别人脸?答案往往藏在一种不起眼但又不可或缺的小器件里——红外光电传感器。

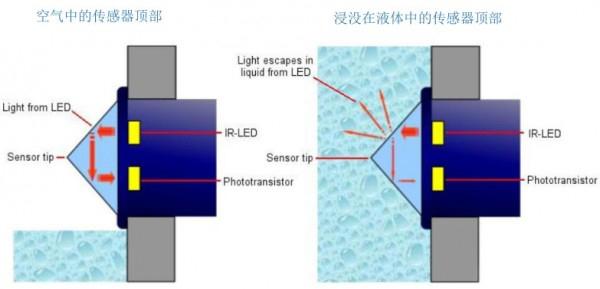

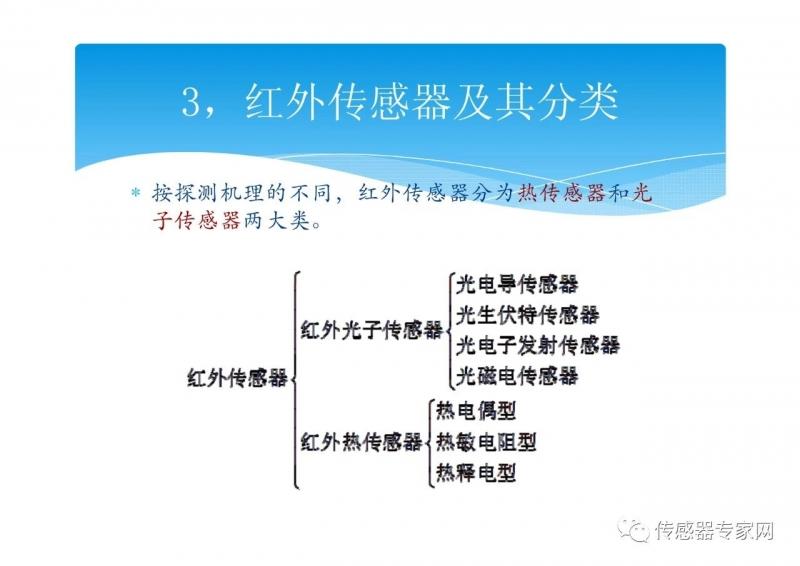

听起来有点高科技,其实它就像我们人类的“眼睛”一样,只是它只能“看到”红外光。而红外光呢,是人眼看不见的光谱范围,但物体只要发热,就会发出红外辐射,这就给了传感器一个“看”的机会。

在很多自动化的场景里,红外光电传感器都扮演着关键角色。比如自动门、夜视仪、手机人脸识别,还有工厂里的自动分拣系统。它们用一种“看不见”的方式,默默守护着我们的生活便利。

不过,说到选型,很多人就开始头疼了。选传感器不像选手机,不能只看参数表,还得结合具体场景。很多人常犯的错误是只看价格,或者被参数表上的“高精度”“高响应”几个词吸引,忽略了实际应用中的干扰、距离、环境温度这些关键因素。

举个例子,你在车间里用了一个高精度的红外光电传感器,结果一用就误报,问题可能不是传感器坏,而是车间的高温环境影响了它的正常工作。这时候,选型时对环境温度的适应范围就显得尤为重要。

所以,选型不是看谁参数高,而是要根据实际场景去匹配。

首先,你需要明确应用场景。比如你是用在门禁系统里,还是用在流水线的物料检测上?是用在室外,还是在高温或潮湿的工业环境中?不同的场景,对传感器的性能要求差异很大。

其次是检测距离。有些红外光电传感器适合短距离检测,比如几厘米;而另一些则可以检测几米远。如果选错了距离范围,传感器可能完全无法正常工作。

然后是环境干扰。红外光容易受到阳光、热源、烟雾等影响,特别是在户外使用时,传感器的抗干扰能力就显得尤为重要。有些高端型号会采用调制红外光源,通过频率调制来减少环境光的干扰。

再就是响应速度。有些应用场景对速度要求不高,比如自动门;但如果是工业自动化流水线,几毫秒的延迟都可能影响效率。

最后,还要考虑安装方式、电源类型、是否支持RS485或RS232等通信方式。这些看似“小问题”,但如果不匹配,可能会导致整个系统无法顺利运行。

说到实际案例,我以前在一家电子厂里,就遇到过一个选型不当的问题。

他们当时在产线上用的是普通的红外光电传感器来检测产品位置,结果生产速度一快,传感器就开始频繁误报,导致整条生产线停机。后来我跟他们一起去现场检查,发现原来选用的传感器响应时间太慢,无法跟得上高速生产的需求。我们换了响应时间更快的型号,问题就解决了。

还有一个例子是关于夜间安防的。一个客户在安装红外夜视仪时,没有考虑红外光的波长范围,选用了不适合的红外光电传感器,导致图像模糊,根本看不清目标。后来我们帮他换了一个波长范围更宽的传感器,画质一下子提升了好多。

说到问题解决,红外光电传感器常见的几个问题包括:误触发、响应迟缓、信号干扰、温度漂移等。

误触发通常是因为环境中有较强的红外光源,比如太阳光、路灯或热源。这时候可以尝试增加滤光片,或者选择具有更强抗干扰能力的型号。

响应迟缓可能是传感器本身性能不足,也可能是外部电路设计不合理。建议检查传感器的工作电压是否稳定,信号处理电路是否匹配。

信号干扰比较常见,特别是在高电磁干扰的环境中,比如靠近变频器或电机。这种情况下,可以考虑使用屏蔽线缆,或者在电路中加入滤波器。

温度漂移是指传感器在不同温度下的性能变化。一些工业场景中,设备运行时会产生大量热量,传感器的性能可能会受影响。这种情况下,最好选用温度补偿型传感器。

最后,我常常会提醒用户,不要只看传感器的参数表,还要了解它在实际应用中的表现。最好能拿到样品测试一下,或者找有经验的供应商提供技术支持。

选对了红外光电传感器,就像给设备装上了合适的眼睛,让它看得更准、更稳、更聪明。

生活中的很多“黑科技”其实都离不开这些小器件。下次当你走进一个自动感应门,或者手机在黑夜中也能刷脸解锁时,不妨多想一想,这背后可能藏着一个默默工作的红外光电传感器。