选对传感器,生活更智能——聊聊红外传感器那些事

你有没有想过,为什么家里的自动门一靠近就打开了?为什么手机放在耳边会自动黑屏?这背后其实都离不开一个不起眼但非常重要的“小帮手”——红外传感器。

听起来像是科幻电影里的高科技,其实它就在我们身边,默默地工作着。今天,我们就来聊聊红外传感器,看看它到底是什么,怎么选,又在哪些地方派上用场。

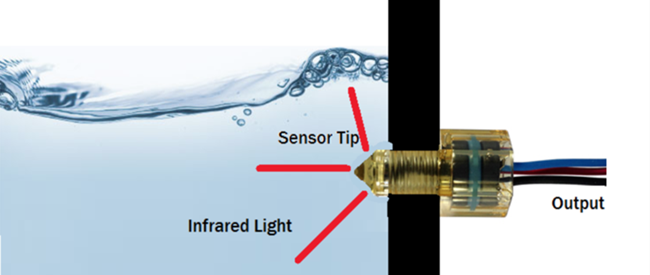

先来打个比方吧。想象一下,你在黑暗的房间里,打开手机的手电筒,光打到墙上,再反射回来,你就能看到房间的样子。而红外传感器,就像是一个看不见的“手电筒”和“眼睛”的组合。它发出红外光,再接收反射回来的信号,从而感知周围环境。

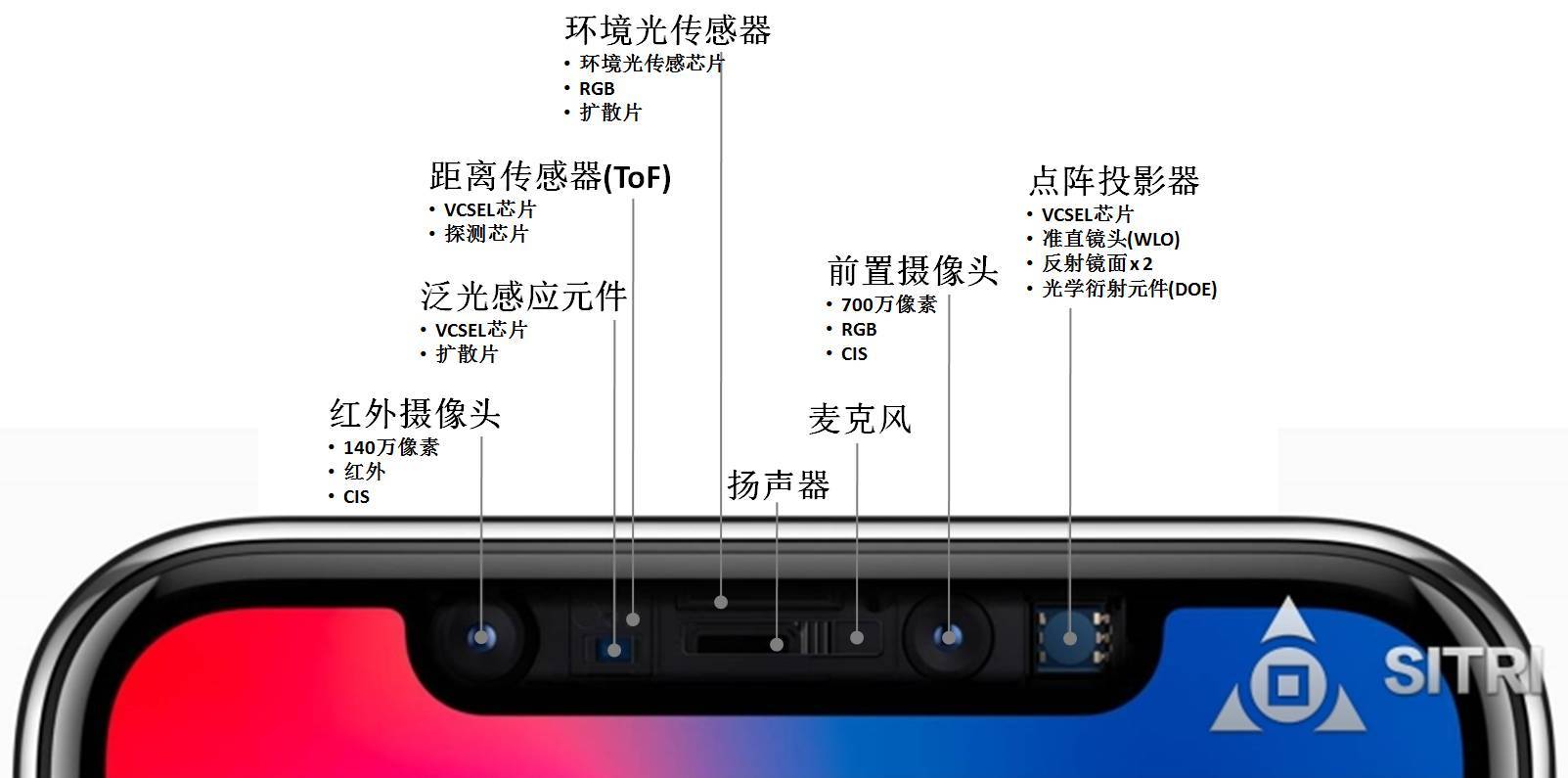

正因为这种工作方式,红外传感器在很多智能设备中都扮演着关键角色,比如自动门、遥控器、手机、安防系统等等。

但话说回来,市面上的红外传感器五花八门,参数复杂,让人眼花缭乱。很多人在实际选型的时候,都会遇到一些问题。比如:“这个传感器适合我的产品吗?”、“它的精度够不够?”、“会不会太贵?”等等。这些问题,其实都指向一个核心:选型。

选型说白了就是“匹配”。就像买衣服一样,你得知道自己的尺寸、风格偏好,才能找到合适的那一件。对于传感器来说,也是一样的道理。

首先,得明确应用场景。如果你是要做一款智能家居设备,比如智能灯泡,你可能需要一个响应速度快、体积小的红外传感器。而如果是工业检测设备,那就可能更看重精度和稳定性。

其次,要关注传感器的参数。比如探测距离、响应时间、角度范围、功耗等。这些参数就像是衣服的尺码表,缺一不可。

举个例子,有一家做智能扫地机器人的公司,一开始选了一个探测距离过短的红外传感器,结果机器人总是撞到家具。后来换成了探测距离更远、角度更广的型号,问题就解决了。

当然,选型过程中也常会遇到一些“坑”。比如,有些传感器在实验室里的表现很好,但到了实际环境中却频频出错。这主要是因为测试环境和实际应用条件存在差异,比如温度、湿度、光线干扰等。

解决这类问题的关键在于实际测试。你可以找供应商要样机,先在类似应用场景中做测试,看看是否稳定可靠。有时候,贵的不一定就是最好的,而合适的才是最重要的。

还有一点常常被忽略,那就是成本。有些厂商一味追求高参数,结果导致成本飞涨。其实,很多情况下,不需要最顶级的传感器,只要能满足基本功能即可。

举个例子,有一个智能水龙头项目,最初选了一个探测距离很远、精度很高的红外传感器,成本直接翻倍。后来经过测试,发现其实只需要一个普通的型号就能完成任务,最终成本降低了40%。

所以,在选型时,要有一个清晰的优先级排序:先明确应用场景,再根据需求筛选参数,最后再考虑成本。

说到这,你可能已经明白了,红外传感器虽然小,但选择起来并不简单。它需要你对产品、环境、成本都有一定的了解。如果你是第一次接触,建议多和有经验的人交流,或者找专业的供应商做技术咨询。

最后说一点,很多人在使用红外传感器时,容易遇到误触发的问题,比如灯光太亮、环境太热,或者有遮挡物影响。解决这类问题,通常可以通过调整传感器的灵敏度、安装位置,或者搭配其他传感器一起使用。

总的来说,红外传感器虽然看起来不起眼,但却是现代智能设备中不可或缺的“幕后英雄”。选对了,它能让你的设备更聪明、更高效;选错了,可能连基本功能都实现不了。

下次你再看到自动感应设备时,不妨多看一眼,说不定,它背后就藏着一个默默工作的红外传感器。