陀螺仪传感器:你手机里那个看不见的“导航员”

你有没有想过,为什么手机能知道自己是横屏还是竖屏?为什么游戏里你的角色能随着你手的方向移动?其实,这一切的背后都离不开一个小小的传感器——陀螺仪传感器。它就像是你手机里那个看不见的“导航员”,默默无闻地工作,却承担着非常重要的角色。

想象一下,你正在玩一款赛车游戏,方向盘是你自己的手。当你左右晃动手的时候,屏幕里的车子也跟着转弯。这背后靠的就是陀螺仪传感器,它能实时感知设备的空间姿态,把你的动作转换成游戏中的操作。

不过,虽然陀螺仪传感器很厉害,但它并不是万能的。在实际选型过程中,很多人会遇到各种各样的问题。比如,选错了型号,设备容易出错;选贵了,成本又控制不住。

先说说选型时的几个常见痛点。首先是精度问题。有些场景下,哪怕0.1度的误差都不能接受,比如无人机飞行或高端工业机器人。其次是功耗。如果你的产品是电池供电的,那么功耗就成为关键因素。再就是接口和封装,有些产品对尺寸和通信方式有严格要求。

那么,怎么才能选到合适的陀螺仪传感器呢?其实,关键是要理清楚你的应用场景和需求。就像买衣服,不能只看款式好看,还得合适你的身材和用途。

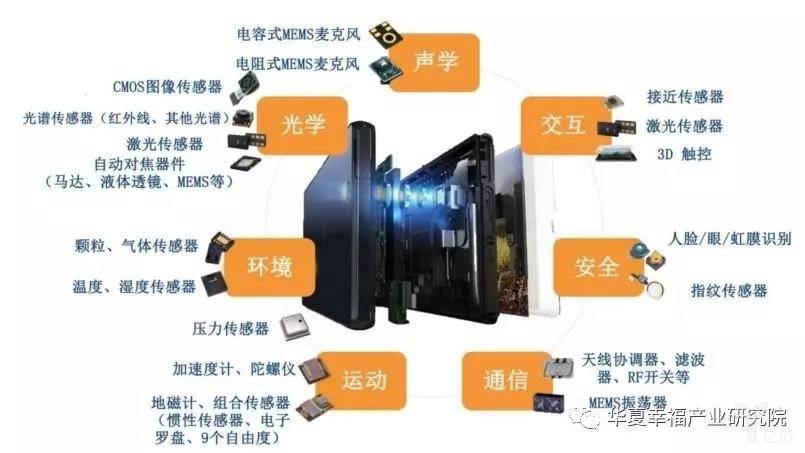

如果你是做消费电子,比如手机、智能手表,那么陀螺仪传感器的体积和功耗就非常重要。这类产品对小型化和低功耗要求高,一般会优先选择MEMS(微机电系统)类型的陀螺仪传感器。这类传感器体积小,价格也相对较低。

而如果是工业控制、自动驾驶或者航空航天领域,对陀螺仪传感器的精度和稳定性要求就非常高。这种情况下,可能需要选择光纤陀螺仪或者激光陀螺仪,虽然价格贵,但性能更稳定,误差更小。

说到场景选型,举个例子会更清楚。比如,你正在设计一款平衡车。这辆车需要通过陀螺仪传感器实时感知倾斜角度,才能自动调整速度保持平衡。这时候,陀螺仪传感器的响应速度和延迟就非常关键,不能有一点卡顿。

再比如,如果你开发的是一个VR设备,陀螺仪传感器不仅要能检测头部的转动,还要能快速反馈给系统,否则用户就会有晕眩感。这种时候,传感器的带宽和采样率就显得特别重要。

选型过程中还会遇到一些典型问题。比如,传感器数据漂移。这就像你每天早上起床,体重秤显示的数字总是不太一样。这种漂移会影响系统的稳定性,尤其是在长时间运行的应用中。解决方法通常是定期校准,或者选择自带温度补偿功能的传感器。

还有噪声问题。有些陀螺仪传感器在高灵敏度下会产生较大的噪声,导致数据波动。这种情况下,可以尝试降低采样率,或者使用滤波算法对数据进行处理。

有时候,陀螺仪传感器的输出数据格式也让人头疼。有些传感器输出的是原始数据,需要自己处理;有些则是已经做了融合的角速度或角度数据,直接可用。这就需要根据开发平台和软件能力来选择。

总的来说,陀螺仪传感器虽然小,但作用巨大。它的选型不像买衣服那样简单,得结合具体场景、性能需求和成本预算来综合考虑。如果你是新手,建议从MEMS传感器入手,先了解其基本特性;如果有更复杂的需求,可以逐步探索更高性能的型号。

在这个万物互联的时代,陀螺仪传感器已经悄悄地融入了我们的生活。从手机到无人机,从健身手环到自动驾驶汽车,它无处不在。它就像是现代科技中的“隐形助手”,帮我们感知空间,理解世界。